レース中など、ある目標を達成できないと分かったとき、「もうダメだ」と心が折れて、気づけばどんどん調子を崩してしまった、、、そんな経験ないですか。

最初は頑張ろうと思っていたのに、途中で目標を達成できなさそうだと思った瞬間から、すべてがどうでもよくなってしまう。ただ、終わってみれば、「あそこで諦めずに粘っていれば、もう少しいい結果だったかもしれない」と思うこともあります。実はこうした心理には、ちゃんと科学的なメカニズムがあるんです。

マーティン・セリグマン(Martin Seligman)という有名な心理学者がいます。

彼は「Learned Helplessness(学習性無力感)」という概念を提唱しました。これは、上記のような思考のメカニズムを科学的に説明した研究です。

彼の研究によると、普通の犬は、電気ショックから逃げる訓練を受けると、最初は混乱しながらもジャンプで避けられると学習し、回避できるようになります。

一方、逃げられない環境で電気ショックを与えられた犬は、シャトルボックスに入れられてもジャンプして逃げようとしなくなり、痛みをただ受け入れるだけになってしまうしまったとのことです。

つまり、一度「何をしてもどうせ無理」と学習してしまうと、その後の条件は同じでも、回避行動をとらなくなるとのことです。

この心理現象、マラソンなどのレースでも思い当たるところがあります。

調子が良くて、目標タイムに届きそうなときは、身体がきつくても何とか食らいついて粘ろうとします。一方、途中でペースダウンして「どうせ目標に届かない」と思った瞬間に、気持ちが切れてしまうことが多いです。

終わってみると、「もっと走れたかも」と思うこともありますが、レース中は「どうせ目標は達成できない」と思ってからは投げやりになってしまう。

これも一種の「学習性無力感」と言えるかもしれません。

こうした失敗の連鎖は、目標の立て方ひとつで防げると思ってます。

通常のように、一つの目標だけしか立てていないと、それを達成できないと分かった瞬間から気持ちが折れてしまいます。

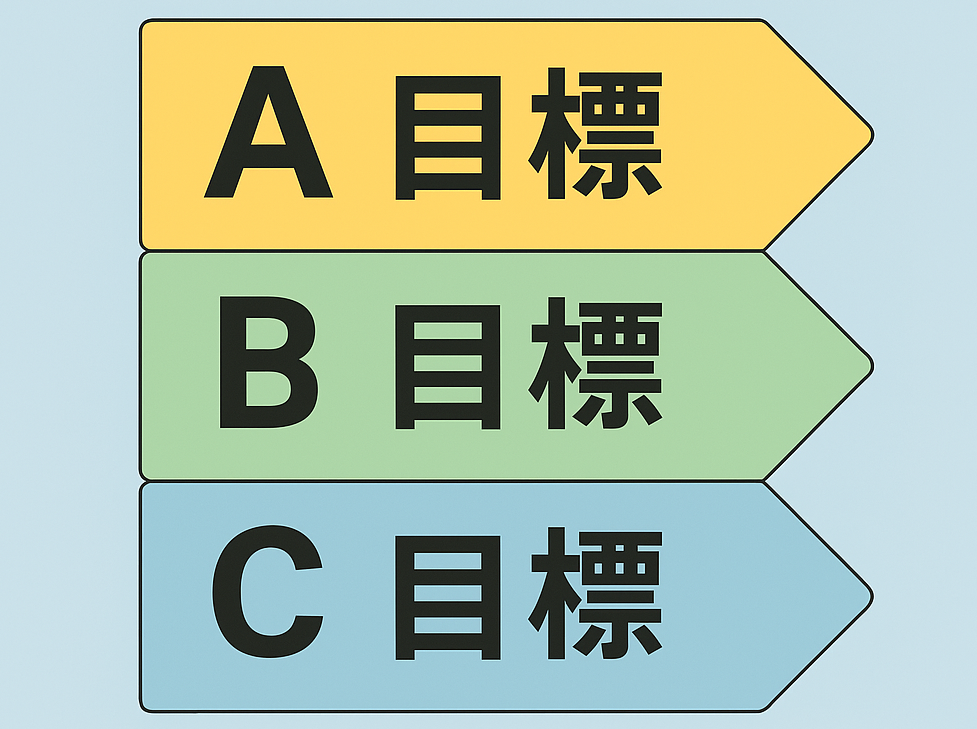

これを、事前にA・B・Cの3段階の目標を設定しておくことで、心理的な保険をかけることができるのです。

例えば、先日の東京マラソンでは、

A目標:2:14:00

B目標:2:15:00

C目標:2:16:00

のようにすることで、A目標が途中で難しくなっても、Bは達成しようと気持ちを立て直すことができます。

さらに悪くてもCだけは絶対守ろうと、最後まで粘ることができます。

※ただ、一つ注意点があり、目標を多く設定しすぎても、一つ一つの目標を正常に判断する能力が落ちてしまうので、3つくらいが丁度良いのではないかなと個人的には思います。

この目標設定の方法は、マラソンに限らず、仕事や学習などあらゆる場面で活用できる、汎用性の高い心理戦略だと感じています。

特にマラソンにおいては、レース当日の体調や天候など、事前には予測できない要素が多く、実際の調子も走ってみないと分からない。

だからこそ、A・B・Cのように複数の目標を持つことで、途中で気持ちが折れるのを防ぎ、「今できることをやろう」と前向きな切り替えが可能になるのだと思います。

その結果、どこかのタイミングで、思わぬ好機を掴むことができるかもしれません。チャンスってそういうものです。

このように、心理的な現象を言語化し、理解しながら取り組むことで、気づきや工夫が生まれます。

今後も実践を重ねながら、こうした知見をランニングに活かし、自分なりの工夫を深めていこうと思います。